一座火山的爆发 —狂草书法家黄以明

作者:謝淩潔(比利時著名華裔作家)

時至如今,給黃以明的銜頭,若還只是詩人,那是遠遠不夠了。我沒具體地追溯,但他成為名聲顯赫的書法家,是這些年的事。

黃以明在北京,記得我在2008年給他打過最後一個電話,聽他緊促的滔滔不絕的講述,知他洶湧的思潮比以往有過而無不及。我離開大陸幾年了,一直想,如此風浪洶湧一個人,尤其是詩人,出路只兩條,要麼大成(順夢想的徑道),要麼大敗(背道而馳),但必然壯烈!

直到在歐洲的某天,搜索到他資訊,看到他狂草的大量書法作品,並沒驚訝,只自己對自己說:一座火山連同海嘯的爆發,早已是了時候!一座火山,岩漿經年洶湧,必然要突破一個出口。可以說,這個出口,是黃以明最好的涅槃。多年不見,我依然可以說,這樣一個內心瘋狂奔突的“瘋子”(瘋子和藝術家就一紙之隔),要不是奔突到這個出口,必然會在另一個奔突口破門而出。然而,縱觀別的藝術形式,電影,音樂(除非崔健式的爆炸式,但popular的東西,絕非他所好),畫畫,媒體等等,都不適合他,因而說,他最終奔突到這“狂”草這個道口,是決堤洩洪的最好方式。儘管,他以一個修煉到家的藝術家對自己的書寫稱為“流露”“顯現”,但,於我對他的理解而言,這便是決堤,是他對這個世界狂嘯的一種溫柔方式。

早在十年前,在家鄉或北京,尤其期待的,還是和以明見面,喜歡聽他快速的滔滔不絕、或極其緩慢甚至有點結巴的疙疙瘩瘩的講述,他目光裡要麼似孩子,泛著晨露般的童真和光亮,要麼兇狠地爆射著對時代陳腐種種的輕蔑和憤懣,他言辭精准、顆粒感極強,一旦鏗鏘落地,不是具有重樂器爆炸似的聲響,便是子彈爆破的摧毀回鳴。因而,那時我戲言他就是顆原子彈,是火山,暫時沉睡的海嘯。

黃以明的幸運,是自由成就了他。他不在體制之內,敢於口誅筆伐,不蒙塵,是個鐵骨錚錚之人。記得他首次見我,是在2000年。早先,他辭職離開北海,上了北京,我步其後塵,但不認識他,後來聽圈子說起,說北海也有個叫黃以明的從文聯辭職去了北京,我“北漂”回來,風塵僕僕,記得在南海路一個什麼地方見了面。雖不敢高攀說和志向相同,但追求理想自由方向一致,尤其都是鐵骨錚錚之人,都看不得虛假,尤其陳腐老朽世相,喜惡言相向。人,其實一旦離開,就家不家,國不國了,我從北京回到北海,誰也不見,出行獨來獨往,要麼躲在家裡,窩上三幾個月,孤獨徹膚穿心,卻依然誰也不想見。黃以明也一樣,他常常躲在北海家裡半載,也沒人知道他這條大蟒盤在這座荒涼的“小島”上。所以,偶爾知道都在北海,幸運地碰頭,聽他傳教佈道。記得2006年,他到我南寧的家做客,南方夜雨淅瀝,坐在陽臺的花籬前,擁一院桂花,他童性大發,說起孩子時的種種趣事。他一個詩人的夢想從來不曾去過,他那時有個非常大的構想,他說,要是能在山莊上造一個藝術家村,他的原話不能照搬到此了,他的願望是讓藝術家們群居山莊,各有巢穴,創作時獨守門戶,興起聚聊藝術——其實,這是多少藝術家們的夢想啊。

這個時代,因目測了太多圓滑,所以看到圓滑便厭惡;因四周行走的多是被香薰一般的“溫水”薰蒸得骨頭酥軟的弓腰之人,所以,撞著了,不慎也語出傷人。漸漸我也知趣,躲回自己,要麼聽山澗的輕流奔瀉,要麼聽狂瀑爆破一般地發聲,這便是喜聽黃以明誅伐佈道的原因吧。

記得前年的歐羅巴藝術節,主題是中國文化,我們專程去看了布魯塞爾藝術館的書法布展,整個布展以王羲之書法為主,曾經王羲之的寄居地紹興的蘭亭,極其顯眼地立於歐洲文藝復興時期的古老建築裡——那是一幅巨大的噴畫,畫中古老清幽的蘭亭,還有視頻裡的書寫和解說,讓外國人看得迷醉。

今天又搜索以明,見到新近他接受德國記者的採訪,於是生出期待,希望他能到溫吞的歐洲大展其狂勁之風,只要使館搭建一個橋樑,這並非沒有可能。

黃以明草書:蒹葭蒼蒼 白露為霜

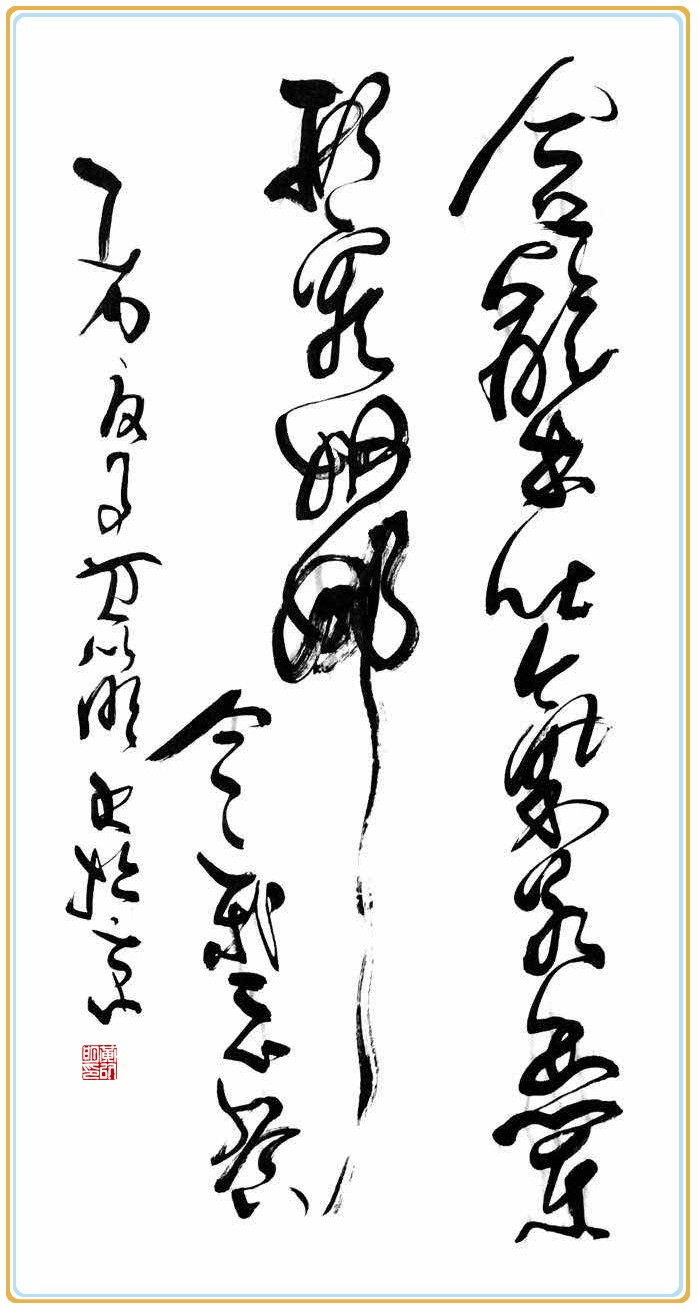

黃以明狂草:含辭未吐 氣若幽蘭 形容婀娜 令我忘餐